項目背景與意義

古琴是優秀的非遺民族民族文化之一,不僅具有美學價值,更蘊含着豐富的中華民族精神,傳承古琴修複技藝有利于促進中國文化走出去。

但在科技不斷發展的今天,古琴修複的傳承與發展面臨着許多困難。作為外語專業的學生,我們希望通過對相關文獻資料的翻譯,用英語介紹古琴修複,講好古琴修複故事,傳播古琴修複文化,讓更多人了解古琴文化,并進一步理解中國文化,從而促進我國的文化軟實力的提高。

本次譯介非遺調研活動由鄧粲士老師帶隊指導,施朗清同學作為項目負責人統籌帶領劉可容、張麗妮、吳悅瑩、吳敏、連婉玲、林曉婷、吳懿荍、林小慧、聶婷娜、李啟钰、譚思巧共11名同學參與翻譯調研。旨在發揮外文學院的專長,翻譯古琴修複的相關資料,讓古琴修複技藝得以傳播,讓古琴這項優秀的非遺文化走向世界,讓世界人民了解和愛上這個淳樸古雅的中國樂器。

嶺南派古琴藝術

古琴文化在嶺南地區的發展,最早可追溯至南宋末年,因宋元戰争爆發,南宋遷都至廣東新會,中原的古琴文化由此引入至廣東。在之後的發展中,古琴文化與本地的嶺南文化相融合,并逐漸形成了“劍膽琴心”這一獨特的嶺南派琴風。

劍膽琴心:此乃起源于太極之功, 使左手并發輕音, 如吟若猱, 緩而不滞, 左右剛柔相濟, 損益相當, 輕而不浮, 疾而不亂, 才能扣人心弦, 與知音達到共鳴的美妙境界, 由此形成了“劍膽琴心”這一獨特的嶺南派琴風。

古琴修複

國家級非物質文化遺産項目古琴藝術代表性傳承人鄭珉中先生曾表示:“無論是經曆了千百載的傳世古琴,還是近現代的新斫琴,往往用過一段時間,都會出現一些毛病。如弦下因斷紋出現砂音,或雖是古斫而音韻未能盡善盡美,新琴因木材原因,或因琴弦磨損,或音響不夠均勻。隻有經過修理、臻于完善,演奏家用起來才能得心應手,将古代著名曲目佳妙入神之處淋漓盡緻地表現出來,從而獲得圓滿的藝術效果。”

實地調研

為了更好地了解古琴修複的相關知識,我們組織了線下的實地調研活動。2022年1月4日上午,鄧粲士老師帶領着古琴譯介非遺調研小隊前往“嶺南天虹琴館”拜訪古琴修複傳承人區宏山老師。

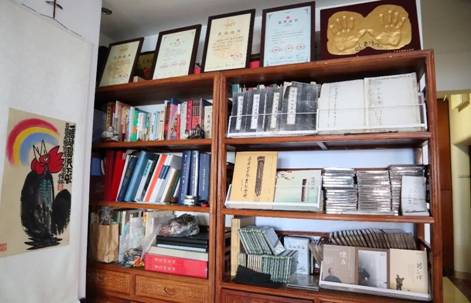

嶺南天虹琴館一角

作為嶺南派古琴的非物質文化遺産傳承人,區宏山老師和他的父親區君虹一直緻力于古琴文化的傳承。

區宏山老師和他的父親區君虹先生在斫制古琴

在采訪過程中,區宏山老師向我們介紹了古琴文化在中華傳統文化中的極高曆史地位和曆史價值,古琴的琴譜也與儒釋道息息相關,其藝術價值和美學文化無可替代。

活動結束之際,我們收到了區宏山老師贈予的紀念品,區宏山老師也對我們的活動給予了高度的肯定。

微信推文原文鍊接:

https://mp.weixin.qq.com/s/ZpEtGovPP8Yjou8EHat0iQ

(外文學院青協, 2022.02.16)