蔡向凡

追尋紅色、不忘初心、牢記使命

今天的大埔縣,已經沒有了彌漫的硝煙,沒有了轟隆的炮聲,沒有了血腥的殺戮,展現在我們面前的是一座古樸、祥和、安靜的縣城,綠水青山,怡然幽靜,是遠近聞名的“長壽之鄉”,遍地充滿着“紅色”、“綠色”和“古色”。

然而,展開92年前那幅波瀾壯闊的曆史畫卷,展現在我們面前的卻是:驚心動魄的三河壩戰役、鮮血鋪築的大埔紅色交通線、隐藏于大山間的中國共産黨南方工委……大埔的紅色光輝無處不在!

在中國革命初期,大埔處于中央蘇區前沿位置,一邊是共産黨據守的紅色蘇區,另一邊是國民黨統治下的白區。所以,大埔也是交通線上的虎口,在這裡發生的故事也最多、最神奇。

廣東省原中央蘇區(閩粵贛邊區)

2009年1月8日,中共中央黨史研究室認定“大埔縣在土地革命戰争時期屬于中央蘇區的範圍”(中央蘇區縣),為我省第一個獲認定的中央蘇區縣。為了了解這段曆史,傳承紅色基因,我們展開了為期四天的“了解革命文化,傳承紅色基因”的梅州市大埔縣三下鄉調研實踐,去經受了一次靈魂的洗禮!

了解革命文化,傳承紅色基因

走進大埔縣三河壩烈士紀念園,不遠處便是汀江、梅江、梅潭河三水彙聚而成的三河壩,在蔚藍的天空下,一切都顯得那麼的安甯,也許你不知道,也許你已經忘記,在90年前,這裡發生了一場影響中國革命進程的戰役——三河壩之戰。1927年9月,南昌起義爆發後,因敵人以重兵進攻南昌,起義軍南下廣東,主力部隊進入大埔縣城(茶陽)。不久,蔣介石嫡系2萬餘人,進入三河壩,欲消滅朱德部隊。朱德、周士第、李碩勳指揮起義軍激戰三晝夜之後,為保存力量與潮汕主力會合,起義軍撤出戰鬥。

25師75團奉命留守,掩護部隊轉移。當年的戰鬥異常慘烈,奉命留守的第25師75團戰士全部壯烈犧牲。如今,90年過去,擡頭仰望着那莊嚴高大的三河壩戰役烈士紀念碑,緬懷長眠在紀念碑下英勇犧牲的壯士,是他們,在中國共産黨最困難的時期,用自己的獻血,鋪就了一條通往井岡山的道路。 “沒有三河壩戰役,就沒有井岡山會師”。

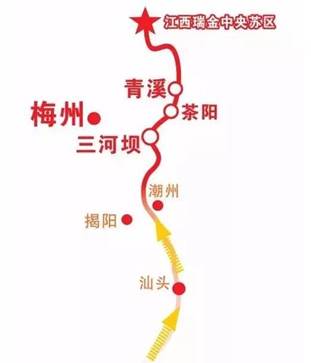

中央紅色交通線

沿着汀江東岸溯江北上,便可尋到中央紅色交通線的遺迹,這條交通線當年有“摧不垮、打不掉的地下航線”之稱,被毛澤東生動比喻成“人體的血脈”,曾安全護送周恩來、鄧小平、劉少奇等200多位領導人物進入瑞金。“摧不垮打不掉”的交通線背後,是大埔地下交通員的智勇鬥争和百姓的魚水情深,無數大埔兒女們冒險生命危險,為中央蘇區護送革命精英、輸送軍用物資,打通了蘇區的生命線,并用生命護衛着這條生命線,直到紅軍長征時,大埔紅色交通線仍保持暢通。

那時,大埔有不少優秀兒女為這條交通線的安全,貢獻了青春年華甚至生命。在這縱橫千裡的交通線上,他們播撒革命的火種,傳播革命的信念,鑄造革命的意志!從1930年設立至1935年完成使命“退役”,途經大埔的中央紅色交通線在風起雲湧的土地革命時期,成為服役時間最長的交通線。

過去的紀念,是為了更好開拓未來。革命先烈們在這條中央紅色交通線上,忠誠于黨、默默奉獻、不畏艱險、勇于犧牲,這種革命精神是我們實現中國夢路上的寶貴财富。

師生在中國共産黨南方工作委員會舊址前合影

在大埔縣楓朗鎮大埔角新村倉下,有一間普通的青磚石瓦房,這就是成立于抗日戰争時期的中國共産黨南方工作委員會的舊址,是華南地區、閩粵贛邊區革命的指揮中心,是重要的愛國主義教育基地。眼前的這間小屋,坐落在悠靜的鄉間,早已沒有了曆史風煙的氣息。

想當年,這間簡單的小屋承載了多重的理想,小屋的共産黨人曾在此運籌帷幄、決勝千裡。打開斑駁的大門,有個小小的天井,金色的陽光傾瀉而下,此時,塵封的曆史似乎走進了現實,牆上的那一張張圖片、一行行文字,分明讓我們看到了小屋裡的方方等優秀共産黨人領導的閩粵贛邊艱苦卓絕的遊擊戰争,曾經為理想、為信念而英勇戰鬥的鮮活場景。

遠望三河壩戰役烈士紀念碑

站在三河壩戰役紀念園,極目遠眺,直流而下的汀江、梅潭河,與蜿蜒西來的梅江,交彙成韓江,向南奔流而去,正如曆史的車輪,在時代的滾滾洪流中,浩浩蕩蕩,永不停歇地前行,江水依舊,濤聲依舊,先輩們用鮮血和生命鑄就的紅色基因,是曆史留給我們的寶貴精神财富。記住曆史,是為了展望未來,紅色基因,需要傳承。習近平主席說:“多重溫這些偉大曆史,心中就會增加很多正能量。”紅色基因,是中國共産黨安身立命的一種革命精神。這種精神,象征光明,象征信仰,凝聚力量,引領未來。習近平主席強調:“牢固的核心價值觀,都有其固有的根本。抛棄傳統、丢掉根本,就等于割斷了自己的精神命脈。”在現在和平年代,生活的優越與富足安康,不應該讓我們把先烈們的奮鬥和犧牲隻看做曆史書中的一頁。我們應該時常打開塵封的曆史,追憶峥嵘的革命曆史,記住這些紅色曆史背後永不磨滅的精神與信念。

師生聆聽革命曆史故事

曆史因銘記而永恒,精神因傳承而不滅。這次“了解革命文化,傳承紅色基因”的大埔縣三下鄉調研實踐,讓我們親自去探訪這些紅色基地,追憶那峥嵘歲月,身臨其境地去感受了那種不朽的革命精神。那一張張泛黃的照片、一件件褴褛的軍裝、一把把大刀、一支支長槍……一下子拉近了我們師生和革命曆史的距離,震撼了我們的靈魂,洗滌了我們的心靈,加深我們的家國情懷。讓我們牢記曆史的滄桑與厚重,堅守今天的使命與擔當,讓我們不負明天的追求與夢想!